|

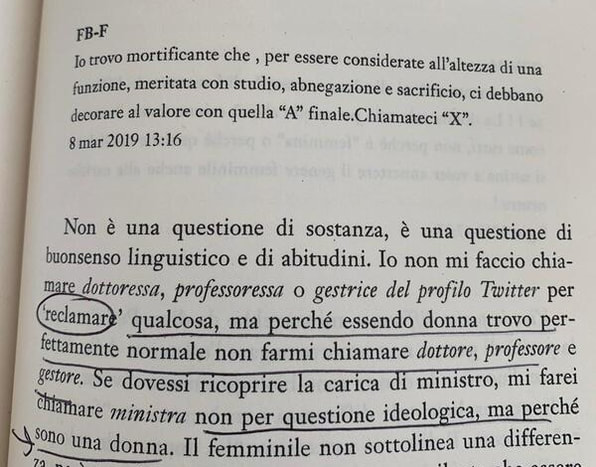

Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole, Vera Gheno, Effequ ed., 2019 Quando ho proposto a Effequ di collaborare, il loro ufficio stampa mi ha risposto subito con entusiasmo: gioia infinita, una splendida scoperta. Sono una casa editrice indipendente fiorentina (ma «alzano il volo e arrivano ovunque»), pubblicano «libri che non c’erano», hanno una bellissima collana di «Saggi POP» («Saggi trasversali, ibridi, poco convenzionali ma autorevoli, con l’idea prepotente di reinventare le coordinate prima note. Perché ogni testo, si sa, è un mondo, e per noi ogni testo non deve cambiare il mondo, ma almeno provarci.») che mi intrigava molto: l’occhio è caduto subito su Femminili Singolari di Vera Gheno, per due ragioni. La prima: avevo scoperto quella mattina stessa l'autrice tramite un post su Facebook in cui si esprimeva sulla questione Uffizi-Ferragni, ed ero rimasta incantata dal suo modo di scrivere leggero ma impeccabile, serio ma ironico e dritto al punto. La seconda: io odiavo i femminili professionali («architetta», «sindaca» , «assessora»). Faccio coming out così, in maniera molto onesta. Li trovavo cacofonici e superflui, simbolo di una battaglia inutile (ma non mi sento troppo sola: l’autrice dichiara che qualche anno fa, quando non aveva ancora approfondito il tema, pensava la stessa cosa). Ora, l’intento di Gheno non è plagiare né convincere, ma esporre delle tesi argomentate più che egregiamente e mettere a disposizione le proprie conoscenze, in estrema sintesi e con grande pacatezza. E forse proprio per questo cattura in maniera folgorante l’attenzione di chi ha voglia di leggerla. Dividerei per comodità il libro in due parti: nella prima ci si occupa di considerazioni in maniera più generale mentre nella seconda, «Repliche e controrepliche, per non perdere mai più le staffe» vengono raccolti commenti provenienti dal regno del web circa la questione femminili professionali. L’intento di Gheno è quello di «smontare le obiezioni mosse, prendendo comunque sul serio il dissenso, ignorando la parte offensiva e rispondendo nel merito, in modo da rimanere sempre sull’argomento». In questo senso, il testo si propone come una sorta di «tribunale della lingua» (sorrido mentre scrivo queste parole, ripensando alla definizione proposta da G. Cambiano per i testi di Cicerone, «tribunale della filosofia», santa letteratura latina sempre) in cui vengono esposte tesi e antitesi, opinioni e confutazioni scientifiche, oggettive: al lettore la scelta, che alla fine non è poi così tanto ardua. Il regno del web è abitato da numerosissimi esseri mitologici (l’«ineducato beneducato», ad esempio, è un tipino che «non ha consapevolezza della sua ineducazione, non sa di non sapere») che adesso hanno diritto di parola e prima non avevano alcuna voce in capitolo. Mondo estremamente democratico. È vero, spesso molti sui social si rendono protagonisti di tortuosi dibattiti poco eleganti, ma quando si discute di questioni linguistiche la cosa si fa decisamente più interessante: come sottolinea Gheno, si è realizzato un assunto fondamentale per il lavoro dei linguisti, la lingua è fatta dai suoi parlanti. Dunque, in sostanza, gli esperti del settore sono di fronte ad una bellissima «opportunità di dialogo e divulgazione». Con garbo, sempre, come insegna Vera Gheno, perchè non ha molto senso «arrabbiarsi con gli ‘scomposti’, oppure, ancora peggio, andarsene dalle discussioni»: sempre meglio rispondere con estrema calma. Blastare, «dare dello scemo allo scemo» non ha molto senso e ottiene solo risultati decisamente controproducenti: «il bastato non farà altro che irrigidirsi ancora di più, continuare a sbraitare» e si chiuderà nella sua personalissima bolla. Rispondere con pacatezza, certo, non è sinonimo di convincimento assicurato né di infusione di curiosità, «ma siamo sui social,» scrive Gheno «in pubblico, e quindi se anche una sola fra le persone che in silenzio assistono allo scambio sente il dovere o la voglia di informarsi meglio, avremo raggiunto il nostro scopo». Scambi pacifici e quieti, dunque, per divulgare messaggi semplici ed essenziali: questa l’unica vera regola della comunicazione in rete. Ecco, io ho letto questo libro come una delle persone che assistono in silenzio allo scambio, parte della moltitudine silenziosa (di cui Gheno parla con Mastroianni in Tienilo acceso ed. Longanesi) per guardare le cose da un punto di vista che «prima mi era opaco», mettendomi in gioco con estrema curiosità. Il nocciolo della questione è questo, «ciò che non viene nominato tende ad essere meno visibile agli occhi delle persone. In questo senso, chiamare le donne che fanno un certo lavoro non è un semplice capriccio, ma un riconoscimento della loro esistenza, dalla camionista alla minatrice, dalla giardiniera alla sindaca. E pazienza se ad alcuni le parole ‘suonano male’: ci si può abituare. (…) Con la lingua esprimiamo il nostro pensiero» perchè «la lingua è il centro dell’umanità», non un accessorio. Nel tempo, la sensibilità sociale nei confronti delle questioni di genere è cambiata ed è giusto che la lingua ne tenga conto. Cariche e professioni che prima erano inaccessibili alle donne, ora invece lo sono. «Perchè sindaca sarebbe sbagliato, laddove esistono cariche femminili per le quali non c’è alcun dubbio, come regina o imperatrice?» si chiede l’autrice. E aggiunge, punzecchiante, «Ce la immaginiamo Vittoria d’Inghilterra a farsi chiamare re?». Introdurre i femminili professionali nella lingua non è «frutto di complotto di poteri forti» ma segno dei tempi che cambiano e indice di una lingua in salute che si evolve e accetta il mutamento della realtà, come «sistema organico, in movimento, vivo». D’altronde, diceva qualcuno tanti anni fa, nomina sunt consequentia rerum, e se esistono ministre e sindache, perchè chiamarle sindaco e ministro? «Non esiste nessun motivo linguistico per cui infermiera e maestra sarebbero corretti e ingegnera e ministra no.» In caso di dubbi, suggerisce l’autrice, è bene consultare un vocabolario sufficientemente aggiornato. Si cita per esempio lo Zingarelli, che ha iniziato a registrare i femminili professionali negli anni Novanta. Per addentrarci nella questione analizziamo, dunque, alcune delle obiezioni mosse alla proposta di utilizzo dei femminili professionali. Riporto e rielaboro le risposte di Gheno che mi hanno più colpita, sempre schiette e geniali (per rendere meglio l'idea del tribunale della lingua). * L'autrice riporta i commenti catalogandoli in base al social e al genere del commentatore. E.g. FB-M (Social: Facebook - Autore: uomo) Esempio in foto.

Insomma, in sintesi chiamare ministra una donna che di professione fa il ministro significa semplicemente «chiamare le cose con il loro nome». E in più, «I femminili esistono tutti da un preciso momento: da quando una parola ha iniziato a servire perchè nella realtà era comparsa la persona da indicare con essa.» E non è questione di ideologia, ma di raziocinio e normalità. Essendo donna, Vera Gheno è gestrice di un profilo Twitter e non gestore. Ma, c'è un ma. L’italiano è una lingua anarchica, scrive Vera Gheno, e le lingue non si fanno, in generale, per imposizioni dall’alto. Quindi non si può imporre l’uso dei femminili professionali, così come non si può scegliere per la loro abolizione. Quello che è essenziale fare, oggi, magari sfruttando i social come mezzo, è stimolare un dibattito, affinché nessuno scelga di rimanere arroccato nella propria posizione, «chiuso nella sua eco chamber» come l’ineducato beneducato. «Ognuno scelga per sè ma, soprattutto, rispetti la posizione di chi la pensa diversamente»: è così facile, perchè lanciarci in bellicose discussioni? C’è molta strada da fare per raggiungere una parvenza di parità, e anche se l’aspetto linguistico può sembrare poco rilevante è degno dell’attenzione di tutti, perchè la lingua è una «cartina al tornasole» della società in cui viviamo e delle sue «storture». Vera Gheno sogna «un dibattito informato sulla questione» e ci regala un libro splendido che ha, ancora, quest’unico obiettivo: stimolare la curiosità del lettore per arricchire il confronto. Io da giovane lettrice ne sono rimasta folgorata e ho cambiato idea, con immenso piacere, dopo un'esperienza di lettura davvero illuminante. Ho imparato tanto. Che meraviglia informarsi e ampliare i propri orizzonti, che meraviglia questo saggio pop. Segnalo volentieri qualche articolo trovato sul web a firma dell'autrice, per chi volesse approfondire la questione. Nomi professionali femminili: singolarità o normalità?, su Lavoro, diritti, Europa, 2 luglio 2020 Le parole che scegliamo parlano di noi, su Master editoria Unicatt, 4 agosto 2020 Lo schwa fra fantasia e norma (sull'uso dello schwa al posto dell'asterisco), su La falla Ministra, portiera, architetta: le ricadute sociali, politiche e culturali dei nomi professionali (prima parte) e seconda parte, su Linguisticamente

0 Comments

Leave a Reply. |